AI時代のナレッジ表現──「ナレッジネット」で業務知識を構造化する

はじめに:AI活用の壁は“ナレッジの構造”にあった

近年、ChatGPTに代表される生成AIの活用が進んでいますが、製造業や技術支援現場では「思った答えが返ってこない」「文書はあるのにAIが理解してくれない」といった声をよく耳にします。

この原因の多くは、人間にとっては分かりやすい“話し言葉”や文書が、AIには曖昧で解釈しにくいという点にあります。とくに製造・保守の現場では、「BOM(部品表)」や「構造図」「点検フロー」など、厳密で構造化された知識が必要とされるため、通常のFAQやマニュアル形式では限界があります。

この課題を解決する新しい知識表現、それが「ナレッジネット」です。

ナレッジネットとは?

──知識の構造を、AIに渡すという発想

ナレッジネットは、SolutionDeskのナレッジ形式の1つで、以下のような特長を持ちます。

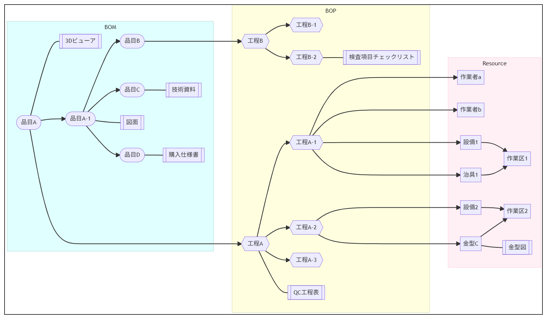

● 技術文書や業務知識を「ノードと関係性」で表現

● 人間にも直感的に理解でき、AIには構造として認識可能

● 質問応答・トラブルシューティング・構造理解に強み

ナレッジネットのイメージ:

たとえば自動車の構造を説明するとき、単に「エンジンがあります」と言うよりも、

自動車 → 動力機構 → エンジン → ピストン・シリンダー・点火プラグ…

と部品間の関係性をネットワークで示すことで、AIが文脈と構造を理解し、的確な応答ができるようになります。

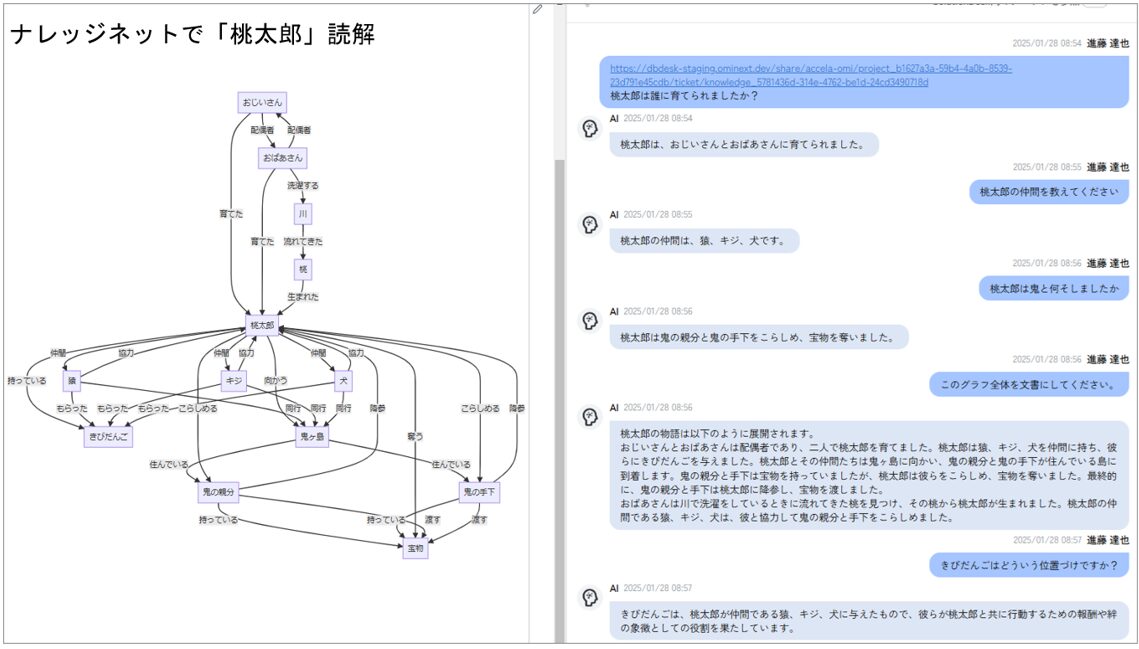

「桃太郎」を読み解く: ナレッジネットのわかりやすい例

よりわかりやすい例として、「桃太郎」の物語をナレッジネットで表現してみましょう。

● 桃太郎 → 仲間 → サル・イヌ・キジ

● サル → もらった → きびだんご

● 桃太郎 → 向かう → 鬼ヶ島

● 鬼ヶ島 → 住んでいる → 鬼の親分

このようにストーリーを要素(ノード)と関係性(エッジ)で示すことで、物語の構造が明確になります。これは構造化された技術文書にも同じことが言えます。

製造・保守現場での活用シーン

製造業での導入メリットはとくに大きく、以下のような業務に効果を発揮します。

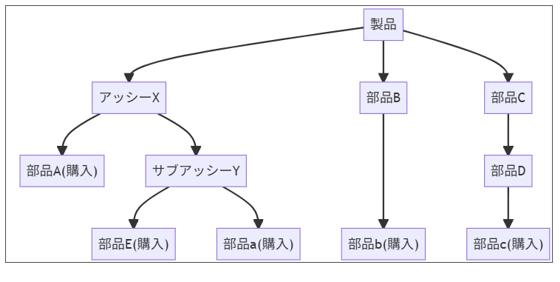

◆BOM管理の効率化

部品の親子関係や構成をナレッジネットで表現し、「この部品が壊れたら何を発注すべきか」といった質問にAIが即応。

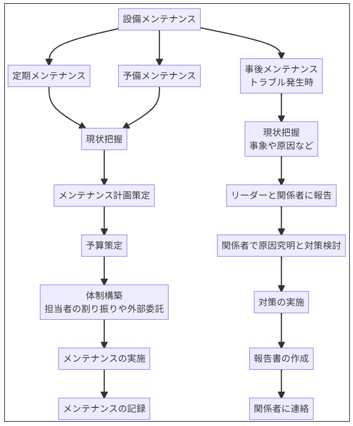

◆ メンテナンスのガイドとして

製品ごとに異なるメンテナンス手順や点検項目も、ナレッジネットならフロー構造で表現でき、誰でも一定品質で対応可能。

◆トラブル時の初動支援

過去の設計情報や故障履歴をナレッジネットに組み込めば、初動対応をAIが支援。ノウハウの属人化を防げます。

なぜ今、ナレッジネットが必要なのか?

AI時代に再評価されているのが、「知識工学」や「オントロジー」といった、知識を構造化して扱う技術です。過去には難解とされたこのアプローチも、ナレッジネットなら実務に即したかたちで取り入れることができます。

FAQのようなQ&A形式が有効な場面は多いものの、複雑な構造やルールが求められる業務では、構造化ナレッジの重要性が一段と増しています。

おわりに:生成AIを“使えるもの”にするために

AIは万能ではなく、「学習していないこと」は答えられません。だからこそ、人間が知識を整理し、AIに伝えるための“橋渡し”が重要です。

ナレッジネットは、その橋渡しを直感的かつ精密に実現する新しいナレッジ表現です。業務にAIを取り入れたいと考えるすべての現場に、一度体験していただきたいソリューションです。

ナレッジネットを活用可能なITプラットフォーム「SolutionDesk」のカタログは以下のリンクよりダウンロードいただけます。

SolutionDeskカタログをダウンロードする